JIS Z 9290-3による雷保護

避雷設備構成

-

1. 受雷部システム

雷撃を受けるための部分

-

2. 引下げ導線システム

雷電流を受雷部システムから接地システムへ流すための部分

-

3. 接地システム

雷電流を大地へ流し拡散させるための部分

3.接地システムの種類と施工基準

接地システム

接地極の形状や施工方法を考慮し、電位分布、電位傾度に着目した接地システムを考えることが重要であることからJISでは、接地システムの電位分布、電位傾度の改善のために、接地極のタイプを次の三つに分類している。

- ●A形接地極(水平・垂直・板状)

- ●B形接地極(環状・基礎・網状)

- ●構造体利用接地極(RC造及びS造の地中構造体、その他の金属製地下構造物)

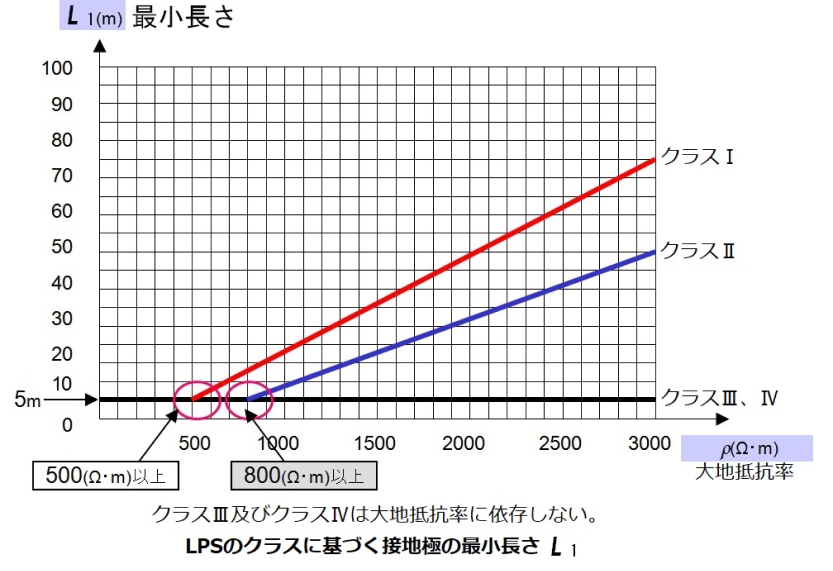

JIS Z 9290-3 では、接地システムの形状に関与する電極の最小寸法(長さ)の選択を右図を用いて選択することとしている。この電極の大きさ(長さ)は、保護クラスと大地抵抗率ρ(Ω・m)の関係から、接地電極の最小長さL1(m)を決定するもので、特に接地設計をおこなううえで重要な事項であることを認識しなくてはならない。

保護クラスⅠは、ρが500 (Ω・m)以上の場合、保護クラスⅡは、ρが800 (Ω・m)以上の場合、大地抵抗率に比例して電極の要求長さが長くなる。保護クラスⅢ~Ⅳは、大地抵抗率ρと無関係である。

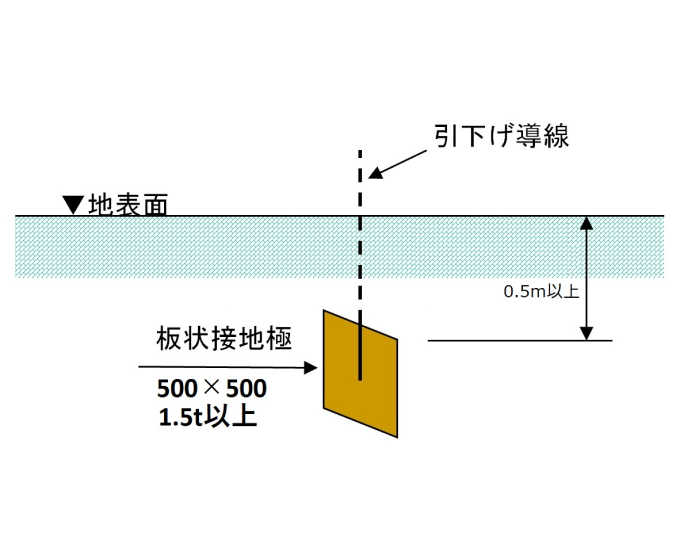

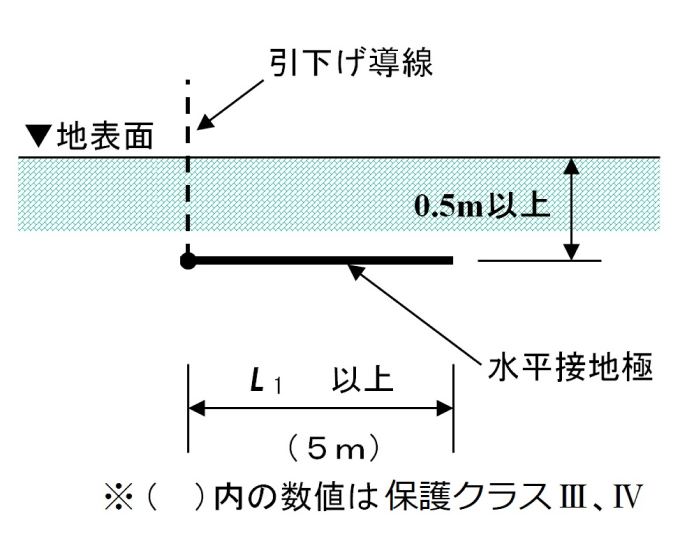

● A形接地極(水平・垂直・板状)

A形接地極は、水平・垂直接地極及び、板状接地極とし、単独またはそれらを組み合わせ(板状接地極を除く)て配置する。

単独の接地抵抗が10Ω以下であればL1の長さによらなくても良い。

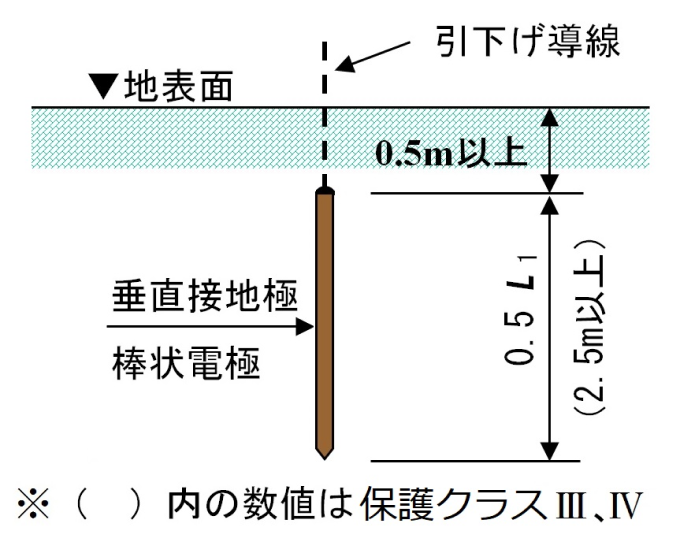

保護クラスに応じた接地極の最小長さをL1とすると、水平接地極はL1以上、垂直(又は、傾斜)接地極は0.5L1以上とする。

板状接地極はその寸法が500×500×1.5以上であればよい。

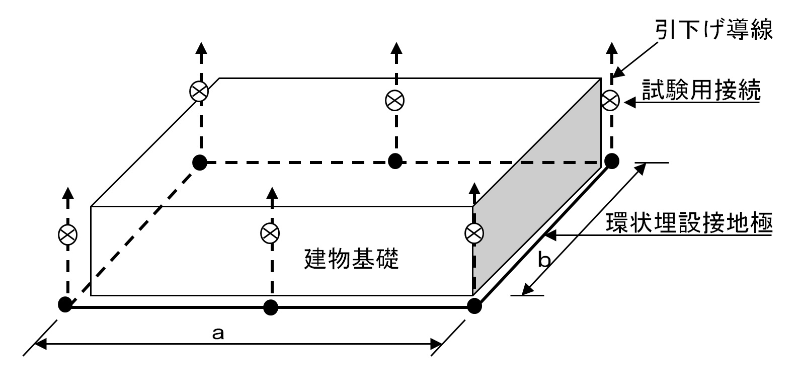

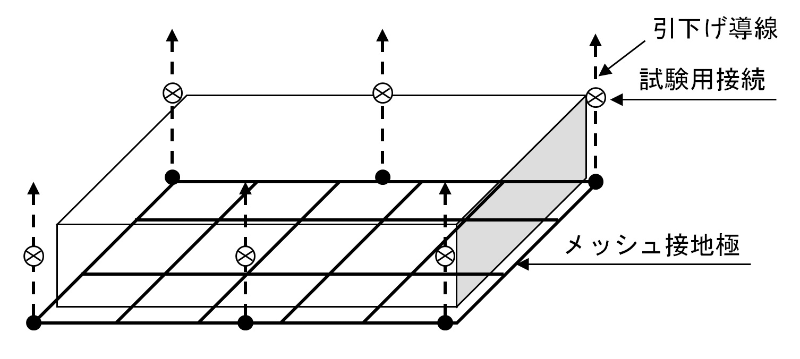

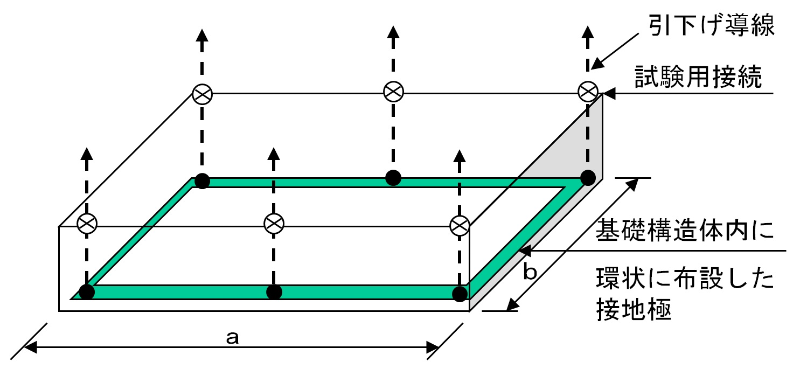

● B形接地極(環状・基礎・網状)

B形接地極は、環状接地極・基礎接地極又は、網状接地極から構成し、各引下げ導線に接続しなければならない。

環状接地極は、接地線を建物基礎に沿ってループ状に施設する接地体である。

尚、地下部底面に施設する場合は、掘削部の外周に沿って施設する。

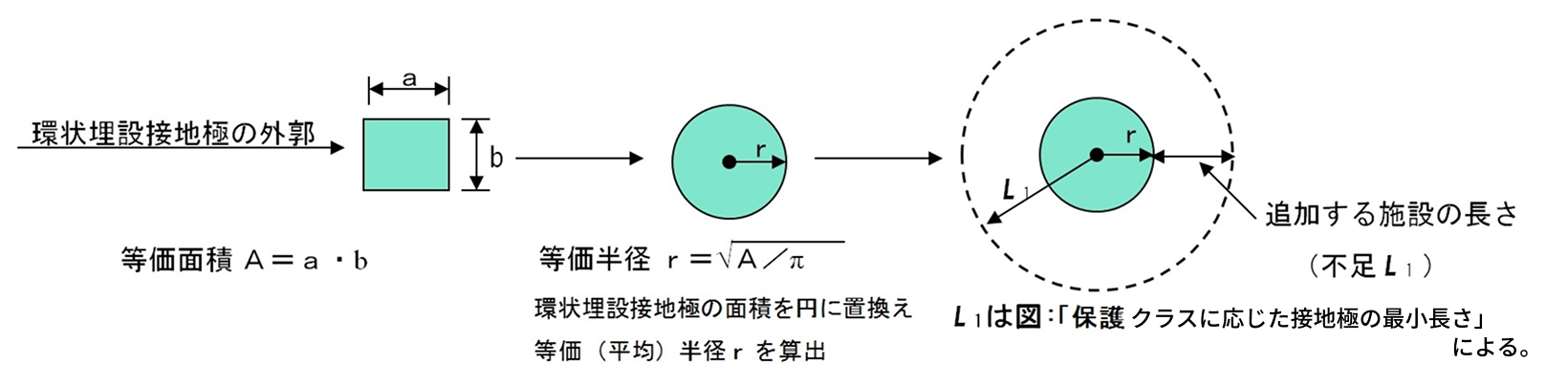

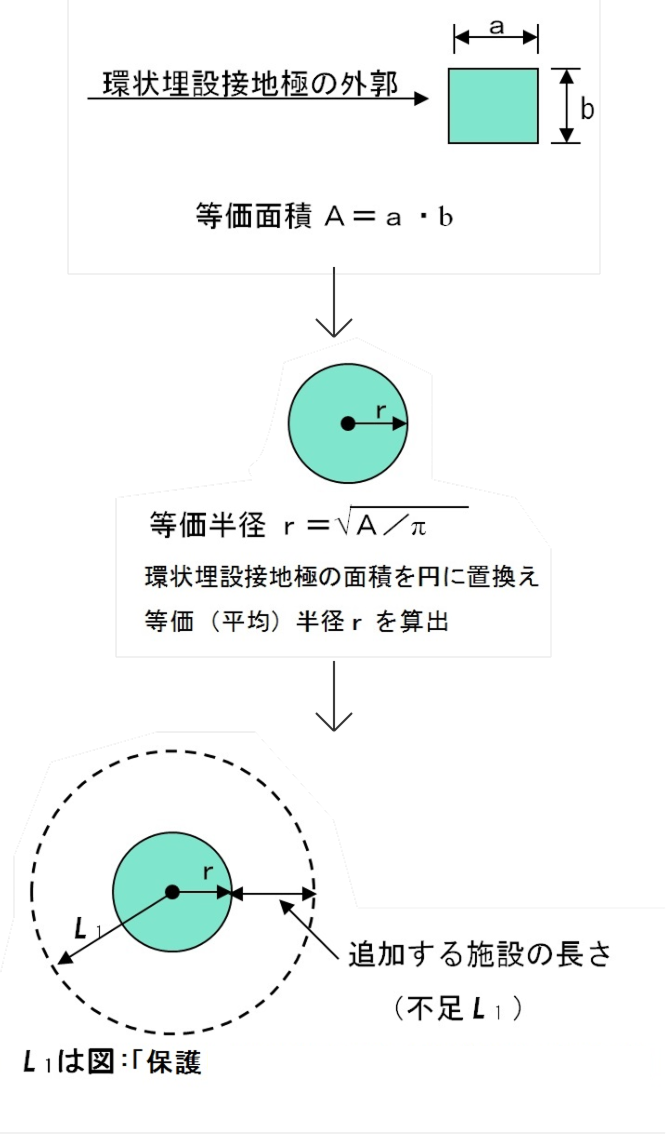

環状接地極(又は、基礎接地極)の場合、環状接地極(又は、基礎接地極)によって囲われる面積の平均半径rは、 L 1の値以上でなければならない。

r≧ L 1

ただし要求値L1が算定値rより大きい場合には、A形接地極(板状接地極を除く)を追加施設又は環状接地極を拡張施設する。

※基礎接地極は、構造体利用接地極と同義的に見られるが基本は基礎コンクリート内に環状接地極を施設する方法である。 尚、接地材は鉄(亜鉛めっき)が推奨される。

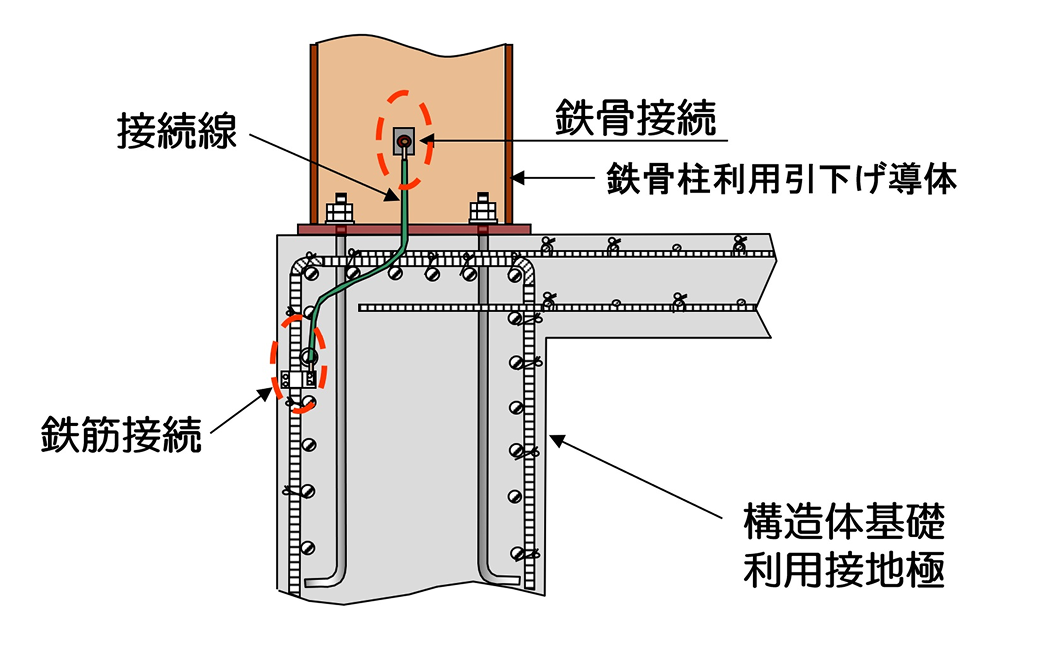

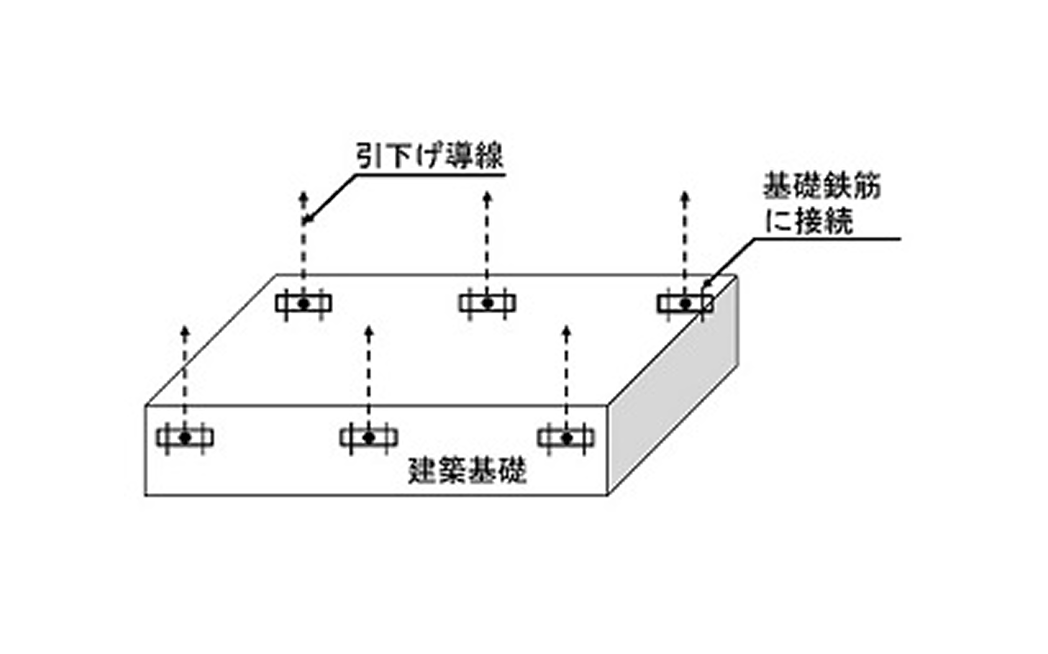

● 構造体利用接地極(RC造及びS造の地中構造体、その他の金属製地下構造物)

構造体基礎部の相互接続された鉄筋・鉄骨、又は導電性及び耐食性が十分な金属体地下構造物を接地極として利用する。

基礎部鉄筋と構造体利用引下げ部分の鉄筋、鉄骨の接続が不確実な場合、接地体と引下げ導線を接続する。基礎と上部構造体の電気的接続が確実あれば、最上部からの引出しのみで良い。構造体の接続状態は、予め設計段階での確認及び、施工方針が必要。

接地システムの材料について

| 材料 | 形状 | 最小寸法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 接地棒直径 (㎜) |

接地導体断面積 (㎟) |

接地板の大きさ (㎜) |

||

| 銅 すずめっき銅 |

より線 | ー | 50 | ー |

| 棒 | 15 | 50 | ー | |

| 帯 | ー | 50 | ー | |

| 管 | 20 | ー | ー | |

| 板 | ー | ー | 500×500×1.5 | |

| 格子板 | ー | ー | 600×600 | |

| 溶融亜鉛めっき鋼 | 棒 | 14 | 78 | ー |

| 管 | 25 | ー | ー | |

| 帯 | ー | 90 | ー | |

| 板 | ー | ー | 500×500×2 | |

| 格子板 | ー | ー | 600×600 | |

| 形鋼 | c) | ー | ー | |

| 鉄 | より線 | ー | 70 | ー |

| 棒 | ー | 78 | ー | |

| 帯 | ー | 75 | ー | |

| 銅被覆鋼 | 棒 | 14 | 50 | ー |

| 帯 | ー | 90 | ー | |

| ステンレス鋼 | 棒 | 15 | 78 | ー |

| 帯 | ー | 100 | ー | |