NIPエンジニアリングでは、避雷設備の

定期的な保守・点検をお勧めいたします。

雷対策の設備点検 Equipment inspection

避雷設備は建物の最上部にある為、普段は目に付きにくい設備ですが、建物を落雷から守る重要な設備です。 雷保護システム(避雷設備)は、日本産業規格に準ずるものであることが建築基準法において定められており、その検査及び保守についても規定されています。

点検の時期

●JIS Z 9290‐3 2019における点検の時期

雷保護設備の最長点検周期

| 保護レベル | 目視点検 | 総合点検 | 重要施設 a), b)に対する総合点検 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ及びⅡ | 1 | 2 | 1 |

| Ⅲ及びⅣ | 2 | 4 | 1 |

- 注 a)

- 爆発の危険のある建築物等に使用する雷保護システムは、6か月ごとに目視点検をすることが望ましい。

設備の電気的点検は年に1回実施することが望ましい。点検スケジュールとは別に、季節的変動の徴候を知るために異なる季節に接地抵抗試験を実施することが得策である場合、14~15か月のサイクルで試験を実施するのが望ましい。 - b)

- 重要施設とは、ぜい(脆)弱な内部システムを内蔵した建築物等、オフィス群、商業施設、多人数が集まる場所などをいう。

●JIS A 4201:2003における点検の時期

雷保護システムの信頼性を保つためには、定期的な検査を行うことが基本的条件である。

不備が確認された場合には、遅滞なく修理を行わなければならない。

●JIS A 4201‐1992における点検の時期

避雷設備は年1回以上次の検査を行って、この規格の規定に適合していることを確かめなければならない。

もし規格に適合しない場合は、補修を行って適合させなければならない。

避雷設備は屋外に施設するため、建物と共に経年による劣化が進行していくものです。定期的な点検やメンテナンスを行わなければ、錆などの腐食によって避雷針自体が折れたり、避雷導線固定金物が脱落する等の大きな事故にもつながりかねません。このような事故を未然に防ぐには、保守・点検を定期的に行うことが重要になります。

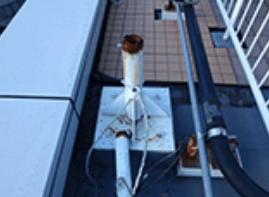

雷対策設備の劣化・破損例

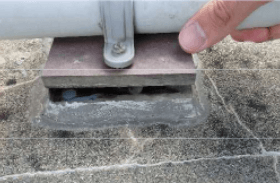

支持管及び金物が錆びています。内側まで錆びてくると、支持管が倒れる原因となります。

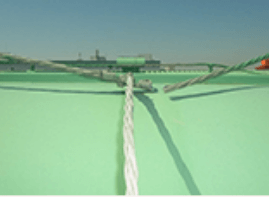

支持管先の突針がずれています。このままだと落下の危険性があります。

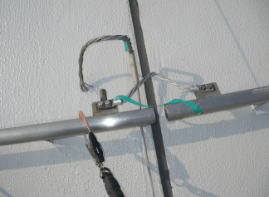

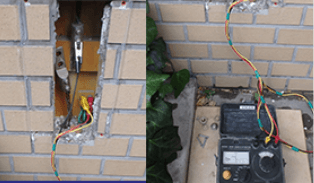

配線の取付金物が外れています。配線の支持点減少により、線の伸びの原因となります。また、接続部を引っ張るため、線抜けにもつながります。

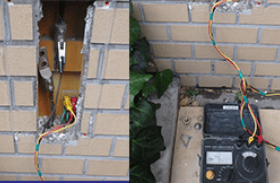

接続が途切れています。これでは雷電流を大地へ流せなくなってしまいます。

竣工時は真っ直ぐだった配線が、波打つようになっています。雷電流をすみやかに流すには、直線が理想です。

こういった劣化や破損は、早期発見・早期対応する必要があります。 NIPエンジニアリングでは避雷設備の改修工事にも対応しており、設備の劣化・破損の状況報告から改修のご提案・施工に至るまで、トータルにメンテナンスいたします。

雷対策設備の点検例

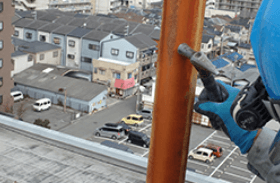

避雷針支持管の打音検査

打診にて、異音がしないか確認します。

接地抵抗値の測定

規定の数値を満たしているか確認します。

配線取付金物の固定確認

目視により外れや破損の確認を行います。

ボルトの緩みや接続異常の有無の確認

落雷時に雷電流をアースへ流すには、導線の確実な接続が必要不可欠です。

写真にてご紹介させていただいた破損・劣化事例はほんの一部に過ぎません 。 また、劣化している状態は、建物により様々です。せっかくの設備も、不良があれば落雷時の雷電流を正しくアースへ流す事が出来なくなってしまいます。

NIPエンジニアリングには長年の避雷針取り付け実績にともなう確かな知識と経験があります。 保守・点検のご用命は、是非NIPエンジニアリングへお申しつけください。

NIPエンジニアリングには長年の避雷針取り付け実績にともなう確かな知識と経験があります。 保守・点検のご用命は、是非NIPエンジニアリングへお申しつけください。

建築物には雷保護システムの

保守点検の法規が存在します

雷保護システムの

保守点検に関する法規

建築基準法関係

1)建築基準法 第8条(維持保全):建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2)建築基準法 第12条(報告、検査等):3.建築設備で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備ついて、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3)建築基準法施行規則 第6条(建築設備等の定期報告):法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備、の種類、用途、 構造等に応じて、おおむね六月から一年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

4)建築基準法施行規則 第6条の2(国の機関の長等による建築設備等の点検):法第12条第項の点検は、一年以内ごとに行うものとする。検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

2)建築基準法 第12条(報告、検査等):3.建築設備で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備ついて、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3)建築基準法施行規則 第6条(建築設備等の定期報告):法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備、の種類、用途、 構造等に応じて、おおむね六月から一年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

4)建築基準法施行規則 第6条の2(国の機関の長等による建築設備等の点検):法第12条第項の点検は、一年以内ごとに行うものとする。検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

消防法関係

1)消防法 第14条の3の2:政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

2)危険物の規制に関する規則 第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等):定期点検は、一年に一回以上行わなければならない。

2 定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

2)危険物の規制に関する規則 第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等):定期点検は、一年に一回以上行わなければならない。

2 定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

火薬類取締法関係

1)火薬類取締法 第35条の2(定期自主検査):製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であって経済産業省令で定めるもの又は火薬庫 について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。

2)火薬類取締法施行規則 第67条の8(定期自主検査を行うべき製造施設):定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。

一 煙火等の製造所以外の 製造所の製造施設 危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、

ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場

二 煙火等の製造所の製造施設

危険工室等及び原料薬品貯蔵所

3)火薬類取締法施行規則 第67条の9(定期自主検査):定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。

1 年二回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に一回は行なわなければならない。 2 製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。

2)火薬類取締法施行規則 第67条の8(定期自主検査を行うべき製造施設):定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。

一 煙火等の製造所以外の 製造所の製造施設 危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、

ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場

二 煙火等の製造所の製造施設

危険工室等及び原料薬品貯蔵所

3)火薬類取締法施行規則 第67条の9(定期自主検査):定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。

1 年二回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に一回は行なわなければならない。 2 製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。